535

Wasserreis – Wasserschlangen

Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Wasserrreinigung'

wässer (ebd. 1887). Zahlreiche Abbildungen von Kläranlagen enthält die «Deutsche Vierteljahrsschrift für öffentliche

Gesundheitspflege», 1887, zahlreiche Abhandlungen und Referate der «Gesundheits-Ingenieur» (München).

Wasserreis, Pflanzenart, s. Zizania.

Wasserreiser, Stammsprossen, s. Ast.

Wasserriemen, Pflanzengattung, s. Zostera.

Wasserröste, eine auch für die Behandlung des Hanfes gebrauchte Manipulation der

Flachsspinnerei (s. d.).

Wassersalamander (Triton), ein aus 16 Arten bestehendes,

Europa, Nordafrika und die gemäßigten Gegenden Asiens und Nordamerikas bewohnendes Geschlecht der längsgezähnten

Molche (s. Mecodonta), das durch einen seitlich zusammengedrückten, mit einem

Flossensaum versehenen Schwanz als wasserbewohnend charakterisiert ist. Im übrigen besitzen die Tiere einen ziemlich

schlanken Körper, über dessen Rücken sich bei den Männchen eine Fortsetzung des Schwanzflossensaums als gelappter oder

gezackter Hautkamm erstreckt. Die Färbung ist oberhalb meist eine trübe blaugraue oder bräunliche, dunkler marmoriert und

gefleckt, unterhalb gelblich oder rot mit dunkeln Flecken und Tupfen. Gegen die Paarungszeit hin wird diese Färbung bei den

Männchen viel lebhafter und bunter, während der Rückenkamm an Umfang zunimmt. Die W. ernähren sich von allerhand kleinen

Wassertieren; die Eier werden einzeln an Pflanzenblätter angeklebt. In Deutschland kommen hauptsächlich drei Arten vor: der

12–16 cm lange, mit körniger Haut bekleidete große W. oder

Wassermolch (Triton cristatus Laur., oben braun mit

weißen Punkten, unten gelb mit schwarzen Punkten), der 6–7,8 cm lange glatthäutige

kleine Wassermolch

(Triton taeniatus Schneid., oben grün oder braun, schwarz gefleckt oder

gebändert, an den Seiten weiß, unten gelb) und in Gebirgen der Alpenmolch

(Triton alpestris Laur., oben schiefergrau mit braunen Flecken, an den Seiten

runde schwarze Punkte, unten einfach orangerot).

Wassersäulenmaschine, ein Wassermotor (s. d.),

bei dem das Wasser durch

Druck auf einen in einem Cylinder (Arbeitscylinder) beweglichen Kolben wirkt. Die ältesten W. sind die in Bergwerken zur

Wasserhaltung angewendeten Wassersäulenkünste (s. Bergbau). Eine neuere, zuerst von Armstrong

angewendete Art von W., die auch kurz Wassermotoren genannt werden, sind die zur Ausnutzung hohen Wasserdrucks bei

kleinen Wassermengen, auch zur Ausnutzung des Wasserleitungsdruckwassers in Städten gebräuchlichen Maschinen mit

rotierender Bewegung. Die wichtigsten Ausführungen sind die von Schmid ↔ (Schmidscher Motor) und von

Ph. Mayer, die beide als Kleinmotoren (s. d.) von Bedeutung sind.

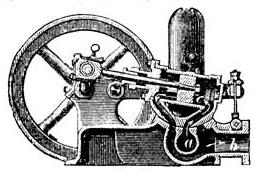

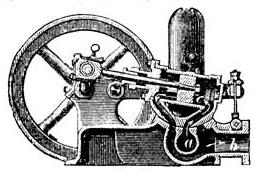

Figur 1:

Der Schmidsche Motor (s. Fig. 1) arbeitet mit schwingendem Cylinder, und zwar wird das bei a eintretende Druckwasser in der

Pfeilrichtung hinter den Kolben c geführt, den es vorwärts schiebt, wobei das vor dem Kolben c befindliche Wasser in der durch

Pfeile angegebenen Richtung durch das Ausgußrohr b abfließt. Inzwischen hat sich der Cylinder um so viel gedreht, daß der

hinter dem Kolben befindliche Raum mit einer Öffnung nach den: Abflußrohr und derjenige vor dem Kolben mit der

Zuführungsröhre in Kommunikation gesetzt ist; infolgedessen wird der Kolben in entgegengesetzter Richtung bewegt. Dieses

Kolbenspiel wird durch ein kräftiges Schwungrad geregelt und die Massenbewegungen des Wassers durch einen vor dem

Wassereintritt angebrachten Windkessel (s. d.) gemildert.

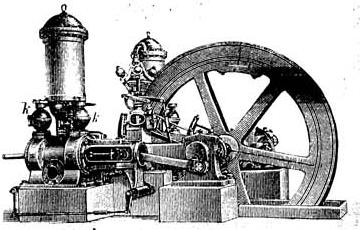

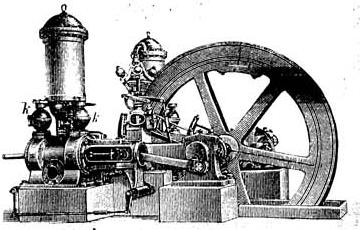

Figur 2:

Der Wassermotor von Ph. Mayer in Wien (Fig. 2) bietet den Vorteil, daß er mit veränderlicher Füllung arbeiten kann und so den

Wasserverbrauch dem Arbeitsverbrauche anpassen läßt. Die Veränderlichkeit der Füllung wird dadurch erreicht, daß an die

Enden des Wassercylinders mit Luft gefüllte Kammern k angeschlossen sind. Diese Luft wird durch den Wasserdruck

komprimiert. Wird der Wasserzufluß dann abgeschnitten, ehe der Kolben seinen Weg voll zurückgelegt hat, so expandiert die in

den Luftkammern befindliche Luft und ermöglicht so die variable Füllung. Der Motor wird mit Coulissensteuerung ausgeführt und

mit einem kräftigen Regulator versehen, welcher auf die Coulissensteuerung und so auf die Füllung einwirkt.

Wasserschierling, Pflanzenart,

s. Cicuta.

Wasserschlange oder Hydra,

langgestrecktes südl. Sternbild, in der Nähe des Äquators sich hinziehend

(s. Sternkarte des südlichen Himmels, beim Artikel Sternkarten). Es

enthält 153 dem bloßen Auge sichtbare Sterne, darunter nur je einen von zweiter und dritter Größe. – Die

kleine oder männliche W. (Hydrus) ist ein kleines in

der Nähe des Südpols befindliches Sternbild.

Wasserschlängelchen, s. Borstenwürmer und

Tafel: Würmer, Fig. 19.

Wasserschlangen (Homalopsidae), eine aus 24 Gattungen und

50 Arten bestehende Familie harmloser Schlangen, die vom östl. Europa an

Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 536.