Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Wasserversorgung)'

Soll eine Wasserleitung nur zur Versorgung der Gebäude dienen, so genügt ein Druck, welcher an der Eintrittsstelle in das

Haus 10 m höher ist als der Fußboden des obersten Geschosses. Für größere Städte ergeben sich demnach 30 m, für mittlere

und kleinere 20–25 m. Dies ist der Versorgungsdruck, der auch zu Zeiten des stärksten

Bedarfs vorhanden sein muß. Er reicht aber nicht aus, wenn die Straßenhydranten unmittelbar zum Feuerlöschen benutzt werden

sollen, muß in diesem Fall vielmehr die größte Gebäudehöhe um mindestens 10 m übersteigen. In Nordamerika bildet dies die

Regel, und es pflegt dort der Druck selten weniger als 50 m zu betragen: außerdem kann er vielfach bei ausbrechendem Feuer

durch die Maschinen vermehrt werden. In Deutschland, wie in England und Frankreich beschränkt man sich meist auf den

Versorgungsdruck. Eine starke Pressung begünstigt die Verwendung des Wassers zu Aufzügen und Kraftbetrieben (in London und

Birmingham sind zu diesem Zwecke besondere Werke mit 500 m Druck im Verteilungsnetz angelegt), erschwert aber bei mehr als

80 m die Dichthaltung der Ventile und Hähne.

Das Leitungsnetz ist für den stärksten Stundenverbrauch zu

berechnen, also nach den obigen Ausführungen etwa für 10 l pro Kopf und Stunde. Außerdem ist auf den Betrieb der Hydranten

Rücksicht zu nehmen, dergestalt, daß eine Wassermenge von etwa 22 cbm in einer Stunde durch jeden Endstrang muß entnommen

werden können, ohne daß der Betriebsdruck unter die oben angegebene Grenze herabsinkt. Diese ermittelten Wassermengen

werden für jede einzelne Straße bestimmt und es wird dann das Netz als Verästelungsnetz

berechnet. Für die Ausführung ist jedoch zur Vermeidung toter Enden und zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit ein

Umlaufnetz herzustellen, d. h. es sind die auslaufenden Enden möglichst miteinander zu

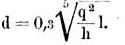

verbinden. Ist q die von einer Leitung zu liefernde Wassermenge in Kubikmetern pro

Sekunde, l die Länge der Leitung in Metern, h der

entstehende oder verfügbare Druckhöhenverlust in Metern, so ist der Durchmesser der Leitung in Metern annähernd:

Textfigur:

Wird das Wasser gehoben, so hat man es in der Hand, h zu steigern und es kann dann

d kleiner, also der Aufwand für das Netz geringer werden, während derjenige für Anlage

und Betrieb des Hebewerkes wächst. Annähernd wird der Gesamtaufwand am kleinsten, wenn man

h/l, etwa 1:200 setzt. Der Durchmesser der Endstränge wird auf

0,1 m abgerundet; sie vermögen dann bei 1 m Geschwindigkeit

7,85 l pro Sekunde zu führen. Bei wellenförmigem Stadtgebiet erhalten die höhern Stadtteile

die größern, die tiefer liegenden die kleinern Durchmesser. Um den Druck nicht zu groß werden zu lassen, oder zu sehr zu

vermindern, werden bei großem Höhenunterschied des Geländes oder erheblicher Ausdehnung der Stadt

Druckzonen eingerichtet, von denen jede einzelne ein unabhängiges Netz oder ihren eigenen

Behälter bekommt. Um Reparaturen vornehmen zu können, erhalten die Nebenstränge an der Abzweigstelle von den Hauptsträngen

Absperrventile (Absperrschieber,

Wasserschieber, Taf. II, Fig. 4); außerdem werden solche derart eingebaut, daß sie die

einzelnen Stränge in Abschnitte von ↔ 1000 bis 1500 m zerlegen. Alle Scheitelpunkte des Netzes erhalten

Luftauslässe, welche zweckmäßig durch Wasserpfosten

mit nach oben zeigenden Abzweigstutzen (Hydranten,

Feuerhähne, Feuerpfosten, vgl. den Artikel

Feuerhahn) ersetzt werden; auch sind solche Pfosten in Abständen von 60 bis 120 m, sowie unterhalb der

Wasserschieber an den Abzweigstellen der Nebenstränge (zum Luftauslaß beim Wiederanfüllen des Stranges) einzubauen. Zur

Entleerung des Netzes sind die tiefsten Punkte desselben mit Ableitungen zu versehen,

welche das Wasser nach Öffnung der betreffenden Schieber einem Wasserlauf oder unterirdischen Entwässerungskanal zuführen.

Sind Ablagerungen des Wassers zu befürchten, so empfiehlt sich der Einbau von

Streifkästen (auch Spundkästen genannt, wenn sie

mit Lufthahn versehen sind), um Kratzen oder Bürsten einführen zu können. Die Einfügung von öffentlichen Brunnen

(Druckständer, d. h. Ventilbrunnen mit Verschluß und

Laufbrunnen mit beständigem Ablauf) erfolgt jetzt weniger oft als früher, weil mehr

Gewicht auf den Anschluß aller bewohnten Grundstücke an die Wasserleitung gelegt wird. Von der sonstigen Ausrüstung des

Straßennetzes sind die Bezirkswassermesser zu erwähnen, welche den Verbrauch eines

ganzen Bezirks messen und selbstthätig verzeichnen; sie dienen namentlich zur Nachweisung von Wasserverlusten und

Wasservergeudung. Um gegen Frost und Erwärmung des Wassers wie gegen Erschütterungen bei Lastverkehr geschützt zu sein,

erhalten die Rohre eine Deckung von 1,5 m über der Oberkante.

Hausleitungen. Der Anschluß der Haus- oder Privatleitungen

geschieht entweder mittels eines sog. Saugers (Fig. 5) oder mittels einer Schelle (Fig. 8). Dicht hinter der Anschlußstelle

befindet sich gewöhnlich der städtische Haupthahn (Fig. 8), welcher zugleich die Verbindung mit der Straßenleitung unter

Druck gestattet, während innerhalb des Grundstücks der Privathaupthahn mit Entleerungsvorrichtung vorhanden ist. Die Abgabe

des Wassers erfolgt in den meisten deutschen Städten nach Wassermessern, von denen die

Konstruktion von Siemens in Fig. 9 dargestellt ist. Das bei A eintretende Wasser

gelangt zunächst in den Schlammsack B und dann durch das Sieb

C in die schrägen Öffnungen E des Gehäuses

D, trifft darauf in schiefer Richtung das Flügelrad

F, dessen Umdrehungszahl durch das Zählwerk J K auf

der durch Glas abgedeckten Zählscheibe L sichtbar gemacht wird, und geht durch die

Öffnungen G bei H in die Hausleitung über. Die

Abweichung zwischen Angabe und Wirklichkeit ist bei kleinen Wassermengen am größten und beträgt bei Wassermengen von 1 l in

der Minute selten unter 10 Proz., nimmt jedoch bei stärkerer Entnahme schnell auf 1–2 Proz. ab. Neuerdings wird vielfach

Hartgummi für Wassermesser verwendet, da dieses sich von Ablagerungen frei hält. Der Preis, nach dem das Wasser abgegeben

wird, schwankt etwa zwischen 5 und 30 Pfg. für 1 cbm, und beträgt im großen Durchschnitt 12–15 Pfg.; die Kosten eines

Wassermessers für ein mittleres Hausgrundstück belaufen sich auf 40–50 M.

Die Zuleitung zu den einzelnen Zapfstellen erfolgt durch Rohre aus Schmiedeeisen oder Blei; letztere sind etwas teurer,

rosten aber nicht, lassen sich leicht biegen und verbinden, sowie durch innern Zinnüberzug gesundheitlich völlig sicher

stellen. Die Entnahme geschieht meistens durch Niederschraub-

Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 545.