Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Dâjak'

von dem Könige von «Madjapait» aus demselben Material verfertigt wurden, aus dem die Sonne besteht. Die Zauberpriester sind zugleich

Ärzte. Eine wichtige Aufgabe: «das Geleiten der Seele in das Seelenland», fällt im Südosten den Balian

(Zauberpriesterinnen, Sängerinnen und Prostituierten) zu. Endlich ist noch zu erwähnen die Verehrung, die viele Dâjakstämme gewissen

Bergen erweisen, welche meist als Sitze seliger Geister angesehen werden. – Das wichtigste Fest der D. ist das Totenfest (im Südosten

tiwah genannt). Dasselbe wird je nach den verschiedenen Gegenden Borneos in verschiedener Weise

gefeiert. Nötig sind jedoch dabei überall frisch erbeutete Menschenköpfe oder Menschenopfer. Letztere haben den Zweck, einem Verstorbenen

die Seelen der Geopferten als Sklaven in das Jenseits nachzusenden. Oft braucht auch ein vornehmer D. die Vorsicht, eine Anzahl Sklaven,

Schuldner oder Kriegsgefangener im Laufe der Jahre zu töten und sich so im künftigen Leben ein angemessenes Gefolge zu sichern.

Von dem regen geistigen Leben der D. (in dem am besten bekannten Südosten) geben die Mythologie, Sagen, Tierfabeln (deren Held der

Zwerghirsch = plandok ist, vgl. Artikel: Malaiische Litteratur), originelle Rätsel,

witzige Vergleiche und Sprichwörter Kunde. Neuerdings wurden sogar Erzählungen à la Münchhausen, die dabei echt dâjakisches Gepräge

tragen, gleichzeitig mit Proben der schwermütigen «Reiselieder» von H. Tromp mitgeteilt. Vgl. Grabowsky, Über Äußerungen geistigen Lebens

bei den Olo Ngadju in Südostborneo, in den

«Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch Indië», 5, IV.; H. Tromp,

Dajakken-Gedichte, im «Globus» 1888.

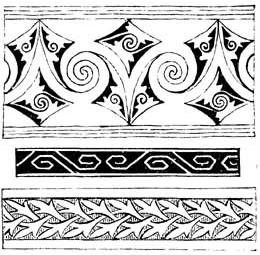

Figur: 2–4

Bemerkenswert ist der sich in der Verzierung von Geweben, Geflechten, Arbeiten in Holz, Bambus, Horn, Knochen, Metall u.s.w. äußernde

Kunsttrieb der D. Die Fülle und Originalität der Verzierungsmotive hat den Vergleich mit den einschlägigen

Leistungen selbst höherer Kulturperioden nicht zu scheuen (s. die vorstehenden Abbildungen; Fig. 2 Ornament von einer Bambusbüchse; Fig.

3 Bordüre eines Sarongstoffes; Fig. 4 Ornament von einem Schnitzmesser).

Einige der verschiedenen dajakischen Sprachen, denn um solche, nicht bloß um Dialekte handelt es sich, sind durch dürftige Wortlisten

bekannt, die sich in Reisewerken vorfinden. Wissenschaftlich bearbeitet ist nur die Sprache der Olo Ngadju in Südostborneo durch A.

Hardeland, der ein treffliches ↔ dâjakisch-deutsches Wörterbuch (1859) und eine Grammatik (1858) schrieb.

Litteratur. Außer den genannten Werken: H. Low, Sarawak (Lond.

1848); O. von Kessel, Über die Volksstämme Borneos (in der «Zeitschrift für allgemeine Erdkunde», Neue Folge, Bd. 3, Berl. 1857); Zimmer,

Sitten und Gebräuche der Dajakken Borneos (in den «Berichten der Rheinischen Missionsgesellschaft»,1858); St. John,

Life in the forests of the far East (Lond. 1862); J. G. Wood,

The natural history of man (2 Bde., ebd. 1870); J. Perham,

The song of the Dyak head-feast, im «Journal of the Straits Branch of the Royal Asiatic Society» (Singapur

1878); F. Grabowsky, Die Olon Maanjan (im «Ausland», 1884); ders., Über die djawet's oder heiligen

Köpfe der Oloh ngadju (Dajaken), in der «Zeitschrift für Ethnologie» (Berl. 1885); Pryer,

On the natives of British North Borneo, im

«Journal of the Anthropologival Institute of Great Britain and Ireland» (1887); F. Grabowsky, Die Olon

Lowangan (im «Ausland», 1888); ders., Über verschiedene weniger bekannte Opfergebräuche bei den Oloh Ngadju, im «Internationalen Archiv

für Ethnographie» (1888); C. Bock, Reis in Oost- en Zuid-Borneo (Haag 1888); Missionar Hendrichs

Bootreisen auf dem Katingan (in den «Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft zu Jena», 1888); S. W. Tromp, in den

«Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch Indië» (1890, Heft 1); A. R. Klein, Die

bildenden Künste bei den Dayaks auf Borneo (Wien 1890).