572

Mara (La) – Maranhão

Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Mara (Gertrud Elisabeth)'

nieder, wo sie 20. Jan. 1833 starb. Ihre Stimme war ein hoher Sopran. Schon als Student hat Goethe sie besungen; als sie

zurückgezogen in Reval lebte, sandte er ihr 1829 zu ihrem 80. Geburtstage ein rührendes Gedicht («Sangreich war dein Ehrenweg»). –

Vgl. O. von Riesemann in der «Allgemeinen musikalischen Zeitung» (Lpz. 1875); A. Niggli, G. E. M. (ebd. 1881).

Textfigur:

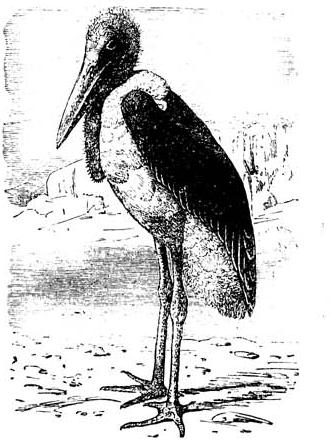

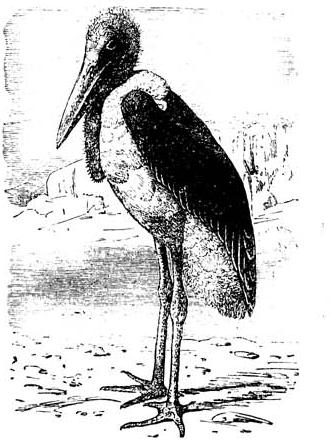

Marăbu (Leptoptilus argala

Gray), ein zu den Kropfstörchen

(Leptoptilus) gehöriger Vogel, deren in Afrika und Asien lebende Arten sich durch einen großen

nackten Kropf am Halse auszeichnen. Der M. lebt in ganz Indien, Java und Sumatra und wird dort von den engl. Kolonisten

Adjutant genannt. Diese Vögel spazieren häufig in den Straßen von Kalkutta umher, wo sie den

Bewohnern vielfach zur Last sind, aber nicht getötet werden dürfen. Wegen der Marabufedern (s. d.), die im Bürzel

stehen, werden sie herdenweise in den Dörfern gehalten. Afrikanische M. (darunter

Leptoptilus crumenifer Lesson, s. vorstehende Abbildung)

werden jetzt in allen Tiergärten gezeigt.

Marăbufedern oder Marabutfedern, eine Art

feiner weißer oder bläulich grauer wollartiger Federn, die oft von Frauen als Kopfputz getragen oder zum Schmuck der

Kopfbedeckungen benutzt werden. Sie kommen von dem Marabu (s. d.).

Marăbut (vom arab. marbǔth, gebunden), im nordwestl.

Afrika jene Personen, die man im übrigen Islam als

Derwische (s. d.) bezeichnet. Der Marabutcharakter ist

oft in bestimmten Familien erblich. Den Aufenthaltsort der M. nennt man Zâwija (Chânkah). Auch

die Heiligengräber heißen in Nordwestafrika M. – Vgl. Trumelet, Les saints de l’Islam (Par. 1881);

Rinn, Maarbouts et Khouan, étude sur l’Islam en Algérie (Algier 1885).

Maracaĭbo, Golf von, an der Nordküste von

Südamerika, auch Saco de M. und Golfo de Venezuela

genannt, zwischen den Halbinseln Goajira und Paraguana, steht im S. durch den nur 1590 m breiten, jedoch für Seeschiffe fahrbaren

Kanal, die ↔ sog. Barra de M., mit der

Laguna de M., einen Brackwassersee von 16769 qkm, in Verbindung.

Maracaĭbo, Hauptstadt des Staates Zulia in Venezuela, am Nordende des Sees von M.,

besitzt (1889) 34284 E., ein Nationalkollegium, eine nautische Schule, Jesuitenkollegium, Denkmal Bolivars, elektrische Beleuchtung,

Pferdebahn, großartige Werftanlagen und ansehnliche Industrie. Der Hafen ist völlig sicher, der Eingang für große Schiffe aber durch

eine Barre gesperrt. M. ist wichtigster Ausfuhrhafen für Kaffee, von dem (1889) für 30 Mill. Bolivares meist nach Neuyork verladen

wurden. Es folgen Rindsfelle, Ziegenhäute, Nutz- und Farbhölzer. Die Einfuhr und Durchfuhr nach Columbia beträgt etwa ein Drittel des

Exports. Hier steht Deutschland (Hamburg) an erster Stelle. M. ist Sitz eines deutschen Konsuls.

Maracay, Stadt in Venezuela im Staate Miranda, am Nordostrande des Sees von Valencia gelegen, in

üppigster Umgebung, sauber und wichtig infolge starker Garnison, hat etwa 8000 E. und seit 1893 Eisenbahn nach Caracas und

Valencia.

Marăgha, Stadt in der pers. Provinz Aserbeidschan, 35 km östlich vom Urmiasee in 1619 m

Höhe, hat etwa 15000 E., zahlreiche Moscheen und Schulen. Nachdem M. 1029 von den Seldschuken zerstört worden war, hob es sich

als Hauptstadt Hulagus sehr. Hulagu, dessen Grabmal noch gezeigt wird, erbaute eine berühmte Sternwarte, wo der Astronom

Nasr eddin (gest. 25. Juni 1274) die königl. Tafeln (Sedje Ilkhaniyeh) abfaßte.

Marais, Le (spr. -räh, «Sumpf»), Gebiet der

Vendée (s. d.). M. heißt ferner ein Stadtviertel in Paris zwischen der Rue du Temple und Place

de la Bastille, bedeutendes Handels- und Industrieviertel; hier lag das Théâtre du M. (1600–73), wo

die ersten Stücke Corneilles gegeben wurden. Auch war M. 1792 im Konvent Spottname der Partei der Girondisten.

(S. Bergpartei.)

Máramaros (spr. -rosch), ungar. Name des ungar. Komitats

Marmaros (s. d.).

Máramaroser Salzbahnen, Lokalbahnen im östl. Ungarn für Personen- und

Güterverkehr (Salztransport), gehören der Maramaroser Salzbahn-Aktiengesellschaft in Budapest. Von Sókamara (Sziget) ausgehend,

gehen die Linien nach Sugatag (7. Dez. 1883 eröffnet), nach Nónaszék (15. Aug. 1883), nach Kis-Bocsko (13. Nov. 1890) und nach

Szlatina (Jan. 1891); letztere beiden Bahnen haben normale, die übrigen schmale Spur. Die Gesamtlänge beträgt 57,5 km.

Maranen, Marranen (span.), Schimpfwort der Spanier für getaufte, aber

ihrer Religion im geheimen treu gebliebene Mauren und Juden; das Wort soll entstanden sein aus

maran atha, (1 Kor. 16, 22), «verflucht», «verwünscht».

Maranhão (spr. -ranjáung) oder

Maranham. 1) Küstenstaat im nördl. Brasilien, grenzt im NW. an Grão-Para (Gurupy), im W. und

SW. an Goyaz, im SO. an Piauhy (Parnahyba). M. wird durch den 500 km langen und in ein großes Ästuar, die Bai von São Marcos,

mündenden Fluß M. oder Guajahu mit dem Pindare und

Mearim und dem in die Bai von São Jose fallenden Itapicuru bewässert. Dieselben durchbrechen