Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Fadengebilde'

Formänderung und gegenseitige Verschiebung, womit die Fähigkeit dieser F., sich bei ihrer Verwendung als Körperhüllen leicht den

verschiedenen Gestaltungen des menschlichen Körpers anzupassen, zusammenhängt. Das Verschlingen einer Fadenfolge oder einer Folge

von Fadenlagen oder von schraubenlinig verlaufenden Fadenwindungen geschieht mit den von der Hand geführten Stricknadeln oder mittels

der Strickmaschine, mit dem flachen Kulierstuhl oder dem Rundkulierstuhl (daher Strickware,

Kulierware, Fig. 6), das Verschlingen einer Fadenreihe aus dem Kettenwirkstuhl (daher

Kettenwirkwaren, Fig. 7). Näheres s. Wirkwaren.

Figur: 9

Figur: 8

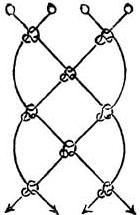

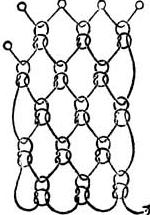

Die zuverlässigste Unverschiebbarkeit der vereinigten Fäden, wie sie für Fischernetze, Jagdtaschen u. dgl. erwünscht ist, erlangt man durch

Verknoten einer Fadenfolge oder einer Folge von Fadenlagen (Filetware,

Netzwerk, Fig. 8) oder einer Fadenreihe mit einer Fadenfolge (auf Maschinen hergestelltes

Fischernetz, Fig. 9); die hierbei angewendeten Knoten, die in der Figur offen dargestellt sind, müssen

natürlich von solcher Art sein, daß sie sich durch einen Zug in jeder der beiden Richtungen, die durch die vereinigten Fadenlagen gegeben

sind, schließen («zuschlieren» in der Sprache der Schiffer); die Technik verfügt über eine große Auswahl hierzu geeigneter Knoten.

Unter Zugrundelegung der hier dargestellten Hauptarten von ungemusterten F., deren Zahl durch Variieren gewisser naheliegender Momente

leicht vergrößert werden könnte, kann man ohne Schwierigkeit zum Verständnis der gemusterten F. gelangen, deren mögliche Zahl ins

Unendliche ansteigt, wenn man bedenkt, daß nicht nur Form und Anordnung der Muster, sondern auch die Auswahl der Fadenverbindung für

Grund und Figur freisteht; sieht man noch ganz von den Musterungen ab, die lediglich durch Farbenunterschiede bedingt sind (bedruckte F.),

so ist ersichtlich, daß in jedem flächenartigen F. Musterbildungen zu stande kommen können, indem man innerhalb der Grenzen

vorgeschriebener Figuren eine andere Fadenverbindung benutzt, als außerhalb dieser Grenzen, im sog.

Fond. Zur Lösung der hier angedeuteten Aufgabe sind höchst sinnreiche Einrichtungen erfunden

worden, wie das Jaquardgetriebe, der Rapportapparat u. dgl.

Die größte Mannigfaltigkeit in der Herstellung gemusterter F. ist bei den Spitzen (s. d.) erreicht worden, bei denen das

Streben nach Verzierung bis auf die Ausgestaltung der Ränder ausgedehnt wurde. Eine reichhaltige Art von F. entsteht durch das

Aufsticken von Figuren auf schon fertige flächenartige F., durch

Einknüpfen eines sammetartigen Flors, durch Aufnähen

besonders hergestellter ↔ Stoffausschnitte. (S. Stickerei, Teppiche,

Applikationsarbeit.) Gewisse Arten solcher F. können auf besonders eingerichteten Webmaschinen gleichzeitig mit dem

Grundgewebe hergestellt werden. (S. Broschieren, Teppiche u. s. w.) – Die Herstellung von F., die

nach mehr als zwei Dimensionen erheblich ausgedehnt sind, ist Aufgabe der Posamenterie (s. d.).

Fadenkreuz und Fadennetz. Um bei der Verbindung des Fernrohrs mit einem

Meßinstrument die genaue Visierung eines Objekts zu ermöglichen, sind im Brennpunkte des Objektivs zwei sich unter rechtem Winkel

schneidende Fäden, ein Fadenkreuz, ausgespannt. Sobald ein Objekt mit dem Kreuzungspunkt dieser

Fäden zur Deckung gebracht wird, befindet es sich in einer Richtung, die durch diesen Kreuzungspunkt und den optischen Mittelpunkt des

Fernrohrobjektivs geht. Der Träger des Fadenkreuzes ist eine Metallplatte, die Fädenplatte

(Anmerkung des Editors: Fadenplatte (s.u.)), die so mit dem Fernrohr verbunden ist, daß sie senkrecht zu seiner Achse steht

und durch Korrektionsvorrichtungen genau in den Brennpunkt gebracht werden kann. Daß der Kreuzungspunkt der Fäden mit der optischen

Achse selbst zusammenfällt, ist nicht gerade streng notwendig. Die Verbindungslinie zwischen ihm und der Objektivmitte heißt die

Absehlinie oder Kollimationslinie. Den einen Faden stellt man

gewöhnlich senkrecht, so daß der andere horizontal liegt. Beim Passageninstrument fällt (abgesehen von den

Instrumentalfehlern, s. d.) der erstere Faden dann mit dem Meridian zusammen; man

begnügt sich beim Passageninstrument aber nicht mit einem einzigen Vertikalfaden, sondern spannt deren eine größere Anzahl auf der

Fadenplatte auf, ein Fadennetz, in Bezug auf welches man die Durchgangszeiten der Sterne, die

Fadenantritte, beobachtet. Da man in der Lage ist, durch Rechnung die Antritte an die Seitenfäden auf

den Mittelfaden zu reduzieren, so vervielfältigt man so die Beobachtung und erhöht die Genauigkeit. Auch in den

Fadenmikrometern (s. d.) sind häufig komplizierte Fadennetze eingezogen. – Als Material

für die Faden benutzt man jetzt gewöhnlich Spinnefäden, die man den Cocons der Spinnen entnimmt. Wegen der größern Haltbarkeit sind

aber auch, namentlich bei kleinern Instrumenten, dünne Glasplatten mit eingeritzten Strichen in Gebrauch.

Fadenmikrometer oder Schraubenmikrometer, das in der Astronomie

gebräuchlichste Mikrometer (s. d.), bei dem die Ausmessung der im Brennpunkte abgebildeten Gegenstände

vermittelst eines durch eine Mikrometerschraube bewegten Spinnefadens erfolgt. Innerhalb eines Rahmens aa (s. die umstehende Figur) ist

ein zweiter Rahmen ll durch eine Mikrometerschraube SS stetig verschiebbar. Der Kopf TT der Schraube, die Schraubentrommel, ist in

100 gleiche Teile geteilt. Die jeweilige Stellung der Trommel wird durch den mit dem Rahmen aa fest verbundenen Index ii markiert. Die Zahl

der ganzen Umdrehungen, um die ll verschoben wird, giebt die mit ll fest verbundene Skala cc durch ihre Stellung gegen den Nullpunkt o an.

ff sind Spiralfedern, die der Herabbewegung des Rahmens ll durch die Schraube entgegen wirken und denselben immer gegen die

Schraube pressen. Auf jedem der beiden Rahmen sind Spinnefäden

Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 518.