Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Nike'

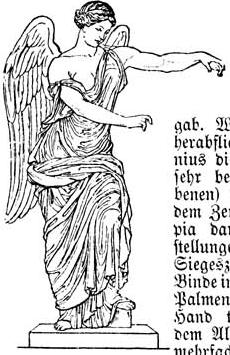

Textfigur:

Athena, erbeten. Die Athena N. war ungeflügelt (apteros), die N. als eigene Göttin ward

dagegen regelmäßig geflügelt dargestellt. Die enge Beziehung der N. zu Zeus und Athena drückte Phidias aus, indem er seiner kolossalen goldelfenbeinernen Statue des

Zeus in Olympia und der Athena Parthenos zu Athen (s. die Textfigur 1 beim Artikel

Athena) eine N. in die Hand gab. Wie eben vom Olymp herabfliegend stellte Päonius die N. in der (1875 sehr beschädigt ausgegrabenen)

Marmorstatue vor dem Zeustempel zu Olympia dar. Ähnliche Darstellungen einer gewöhnlich Siegeszeichen, Kranz oder Binde in der einen, oft einen Palmenzweig in

der andern Hand tragenden N. aus dem Altertum finden sich mehrfach. Die Darstellung der auf einer Kugel schwebenden N. wurde namentlich in Rom beliebt. Auf

Münzbildern halten die Kaiser in der Hand oft eine Weltkugel, auf welcher solche Victorien schweben. Es sind dies wahrscheinlich Nachbildungen der Statue der N.,

welche Augustus aus Tarent nach Rom in den Sitzungssaal des Senats versetzte, woselbst sie ihren Platz bis in die christl. Zeit hinein behauptete. Auf andern Bildwerken

errichtet N. ein Siegeszeichen (Tropaion) oder trägt es auf der Schulter, oder sie schreibt auf einen Schild, oder bringt einen Stier oder andere Opfer dar. Gewöhnlich ist

N. als junges Mädchen gebildet. Hernach nähert sich ihr Typus dem der Aphrodite, und man findet mehrfach den Typus der Aphrodite von Melos zu Victoriabildern

verwandelt, wie dies bei der 1826 ausgegrabenen herrlichen Bronzestatue im Museum zu Brescia der Fall ist (s. vorstehende Abbildung).– Vgl. Kekulé, Die Balustrade

des Tempels der Athena-Nike in Athen (Lpz. 1869); Knapp, N. in der Vasenmalerei (Tüb. 1876); Preuner, Die Venus von Milo (Greifsw. 1874); Benndorf, Über das

Kultusbild der Athena-Nike (Wien 1879).

Von Victorienfiguren neuerer Bildner sind zu nennen die von Schadow (auf dem Brandenburger Thor zu Berlin), von Rauch (auf der Friedenssäule des

Belle-Alliance-Platzes in Berlin; für die Walhalla bei Regensburg fertigte er in Marmor vier sitzende Victorien, unter denen die sog. kranzwerfende N. von

hervorragender Schönheit ist) und von Drake (auf dem Siegesdenkmal in Berlin, 8,3 m).

N. ist auch der Name des 307. Planetoiden.

Nikephŏros, Name von drei byzant. Kaisern:

N. I. (802–11) stammte aus dem pisidischen Seleucia, wurde Finanzminister der Kaiserin Irene, stürzte diese durch eine

Verschwörung (31. Okt. 802) und bestieg selbst den Thron. Seine übermäßigen Steuererhebungen und seine dem Mönchtum feindliche Politik machten ihn beim Volke

unbeliebt. Nach langem unglücklichem Kriege gegen die Araber mußte N. endlich 806 einen schimpflichen Frieden schließen. Glücklicher war er anfangs gegen die

Bulgaren, wurde aber zuletzt von dem schon besiegten Chan ↔ Krum bei Marcellä überrascht und niedergemäht (25. Juli 811). Ihm folgte sein Sohn

Staurakios.

N. II. Phokas (963–969), geb. um 913 als der Sohn des Feldherrn Bardas Phokas, entstammte einer kappadoc. Familie und that

sich schon unter Konstantin VII. und Romanos II. als Heerführer gegen die Araber in Unteritalien und Asien hervor. Seine hervorragendste That war die

Wiedereroberung der von den Sarazenen eingenommenen Insel Kreta (961), worauf er gegen den Emir von Haleb, Seïf Addaulah, abgeschickt wurde, den er bei Haleb

besiegte. Ruhmgekrönt kehrte er nach dem Tode Romanos' II. aus Syrien nach Konstantinopel zurück, wurde 16. Aug. 963 zum Kaiser ausgerufen und vermählte sich

20. Sept. mit Theophano, der Witwe des verstorbenen Kaisers, die seit dem Tode ihres Gemahls für ihre Söhne Basilius und Konstantin die Regentschaft geführt hatte.

Als Kaiser führte N. den Krieg gegen die Araber glänzend weiter, unterwarf Cilicien gänzlich, eroberte mehrere Städte Syriens und nahm zu Ende des J. 969 selbst

Antiocheia ein. Weniger glücklich kämpfte sein Feldherr Manuel Bardas 966 gegen die Sarazenen in Sicilien; dagegen waren N.‘ Kämpfe gegen die Bulgaren, die

Macedonien verheerten, von Erfolg gekrönt. Trotzdem er so in jeder Beziehung zur Hebung des Reichs beitrug, erregte er die Mißstimmung des Volks und des

Mönchtums durch die hohen, durch seine Feldzüge veranlaßten Steuern und durch das Verbot, Gaben an Klöster und Kirchen zu spenden. N. wurde 10. Dez. 969 durch

den Geliebten seiner Gattin Theophano, den Feldherrn Johannes Tzimiskes, ermordet. Unter seiner Regierung kam der Bischof Liutprand als Gesandter des Kaisers

Otto I. nach Konstantinopel, um für Otto II. um die byzant. Prinzessin Theophano zu werben. Seinen Gesandtschaftsbericht

«Legatio» gab Pertz in den «Monumenta Germaniae historica», Scriptores, Bd. 3 (Hannov.

1839), heraus. – Vgl. Marrast, Esquisses byzantines (Par. 1874); Schlumberger,

Un empereur byzantin au dixième siècle. Nicéphore Phocas (ebd. 1890).

N. III. Botaniātes (1078–81) stammte aus der Familie der Phokas und zeichnete sich als Feldherr unter Konstantin X. Dukas und

Romanos IV. aus. Als 1077 unter dem schwachen Michael VII. N. Bryennios zu Durazzo zum Gegenkaiser proklamiert wurde, ließ sich N. ebenfalls von den asiat.

Truppen zum Kaiser ausrufen (10. Okt. 1077). Nachdem sowohl Nicäa als auch Konstantinopel N. anerkannt hatten, mußte Michael ihm weichen. N. wurde 3. April 1078

zu Konstantinopel gekrönt und vermählte sich 1078, trotzdem er schon hochbejahrt war, mit der jungen Gattin seines Vorgängers. Die Regierung führten die beiden

Minister slaw. Abkunft, Borilos und Germanos. Zu gleicher Zeit besiegte zwar sein Feldherr Alexios Komnenos die Empörer N. Bryennios und Basilakes (1078) und warf

die Petschenegen in Bulgarien nieder (1079); dagegen gelang es dem N. Melissenos, der sich zum Gegenkaiser proklamieren ließ, mit Hilfe der Seldschuken Kleinasien

an sich zu reißen. Da sich N. gegen seinen verdienten Feldherrn Alexios Komnenos durch den Neid der kaiserl. Minister einnehmen ließ, kam es zum Bruch zwischen

ihnen. Alexios empörte sich und zwang N. April 1081, dem Thron zu entsagen und sich in ein Kloster zurückzuziehen, wo er bald nachher starb.